- 中國科技創新在國家主導下加速技術追趕,短期確有高效突破,卻也放大方向誤判與資源錯配風險。

- 深度整合全球知識體系、地方層級競爭激勵,是中國創新兩大驅動引擎,現已雙雙面臨挑戰。

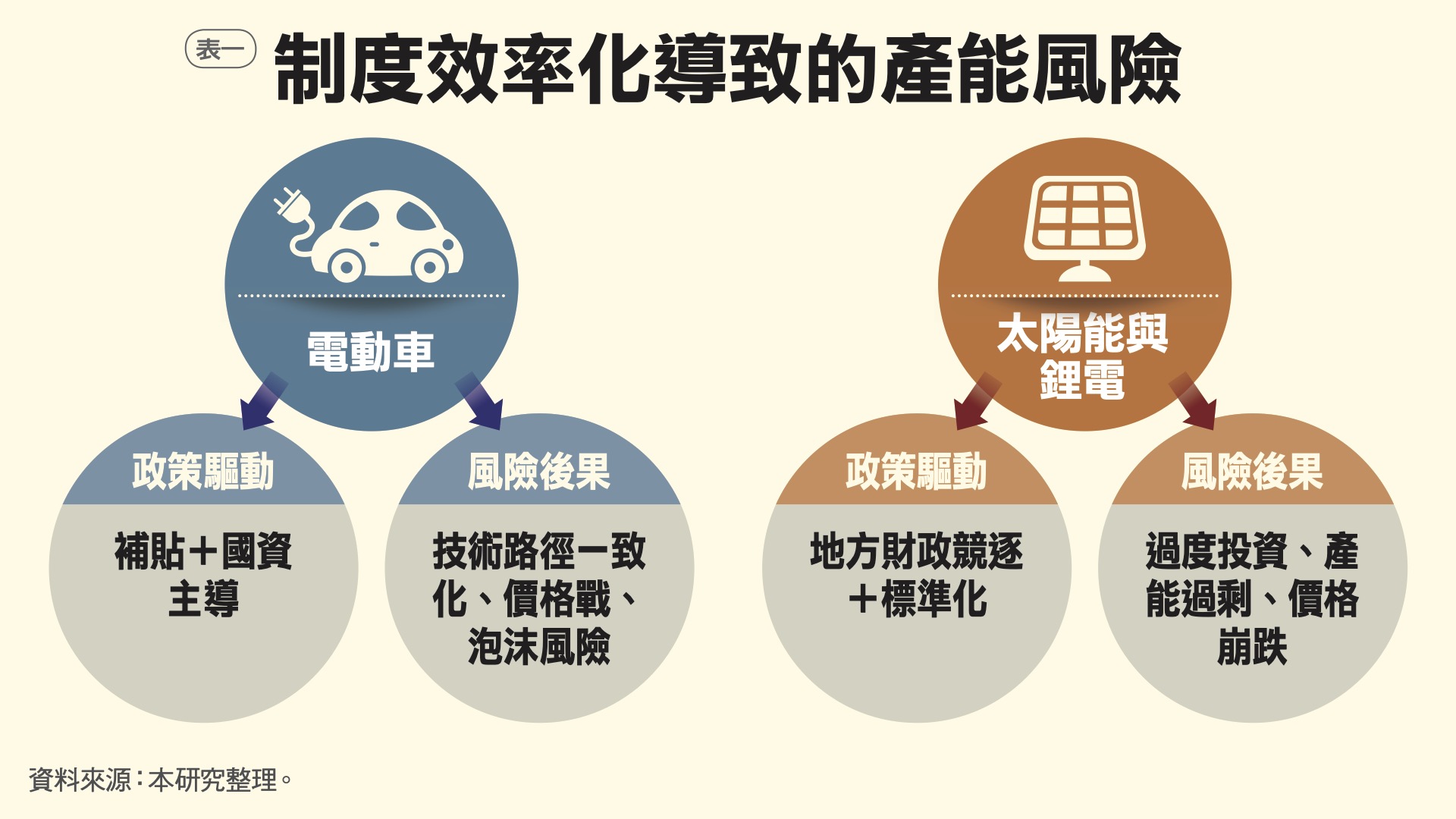

- 「創新效率化」以電動車、太陽能與鋰電池等產業為典型,但也加劇同質化競爭與效率陷阱。

在全球科技競爭快速升高、地緣政治風險重塑供應鏈的當下,中國創新體系正處於一個極具張力的歷史時刻。

一方面,憑藉舉國體制的動員效率,中國在電動車、5G、新能源等領域展現了驚人的規模優勢與技術突破;但另一方面,這種追求「可控」與「效率」的模式,卻也因制度收緊與地方自主性下降,陷入「創新效率化」的結構性陷阱(Institutional Efficiency Trap)—即在產能快速擴張的同時,面臨同質化競爭與原創性不足的雙重困境。

本文從制度觀點出發,解析中國創新模式如何在「國家主導」、「市場準競爭」與「全球整合受限」三者之間運作。隨著美國科技圍堵加劇與內部經濟結構轉型,中國「十五五」時期正試圖推動從「政策動員」向「制度創新」的關鍵轉折。我們將探討此一轉型能否突破當前的體制瓶頸,以評估中國未來產業創新的真實能量與極限。

從戰略自主到體制依附:中國創新模式的結構性矛盾

中國科技創新體系具有高度的國家主導特徵,其核心策略是透過政策扶持、資源集中與行政協調推動「戰略性產業」的跨越式成長。此模式源自「自主可控」的發展思維,並在美中科技競爭與全球供應鏈重塑的背景下,逐漸帶有強烈的安全與地緣政治色彩。國家以政策訊號、補貼制度與國家資源配置為槓桿,強化技術追趕的速度,使電池、5G與電動車等領域確實出現高效突破,形成具體可見的產業升級。

然而,這種集中式動員亦伴隨制度性矛盾。政策導向雖能加快投入,卻容易放大方向誤判與資源錯配的風險,如「大基金」半導體投資爛尾案便凸顯政策激勵與治理監管之間的落差。更重要的是,資源偏向大型國有集團,使民企在要素取得、政策連結與產業話語權上受到擠壓,形成「國進民退」與競爭多樣性不足的結構性問題。

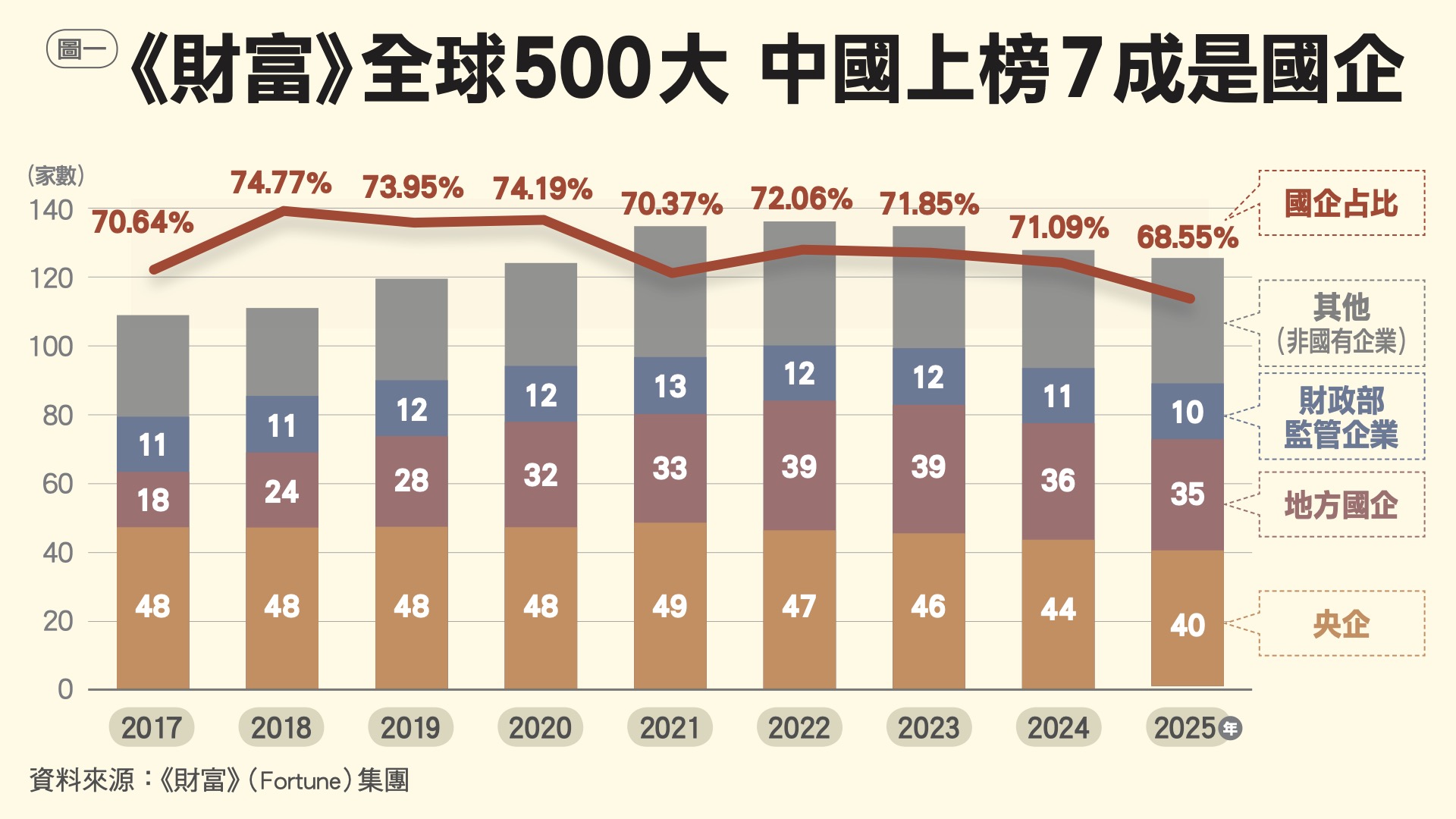

中國創新體系並非單一主體,而是由國企、民企、「專精特新」小巨人與獨角獸企業所構成的多層次生態。不同企業類型在政策依賴程度、資源取得方式與治理模式上呈現明顯差異,反映出中國科技創新的制度異質性。國有企業依靠政策與財政支持,負責執行國家戰略任務,但普遍面臨誘因不足與效率偏低的困境。根據2024年《財富》中國500強資料,國企雖占比近七成,營收規模龐大,卻僅具美國企業約一半的平均利潤,顯示其規模導向與效率績效之間的落差(圖1)。

相較之下,民營企業在技術商業化與市場擴散上具有顯著優勢,並受益於中國社會高度的科技接受度,在消費科技與高端製造領域快速成長。然而,在強監管與法治不確定性增加的環境下,民企逐漸轉向「避錯型」策略,風險承擔能力下降,創新活力受到抑制。

中國自「十三五」以來,逐步增建以「小巨人企業」與「獨角獸企業」為目標的新企業梯隊。以2024年為例,透過「專精特新小巨人」政策 ,中國已累計培育逾1.46萬家中小型高研發企業,集中於製造業與關鍵技術領域,如高性能材料、功率器件與智能汽車感測等。小巨人企業為中國政策引導下的戰略中堅,典型特徵包括:高度專業化、研發費用率超過7%、平均專利數逾50件,並在特定利基市場形成技術主導。此類企業透過「揭榜掛帥」與龍頭企業協同,被賦予供應鏈安全與技術補鏈的雙重任務,惟也因此過度依賴特定政策與上游資源,創新路徑受到限制。

另以胡潤研究院資料為例,中國現有獨角獸企業高達340家,僅次於美國,其中約75%為國資參股,顯示國家資本在新興產業的介入程度極高。獨角獸企業主要集中於新興科技領域,如AI、量子、生技與新能源等。儘管被視為創新引擎,但其中大量企業為國資參股,甚至直接由央企集團孕育。如2023年新上榜的中國獨角獸企業中,約75%具國資背景,其資本結構與治理邏輯與矽谷式創新有顯著差異。

整體而言,中國創新體系呈現「制度性混合」的特徵:國家動員與市場競爭並存,國企規模與民企活力並行,政策扶植與資本滲透交織。此結構確實有助於在特定領域形成快速追趕的能力,但當制度環境走向控制集中、名單式扶植與政策導向一致化時,企業便可能陷入尋租誘因增加、創新多樣性下降與治理彈性不足的困境。這些制度張力,構成中國科技創新模式在下一階段發展上最需面對的結構性挑戰。

「快速追隨者」路徑:垂直整合政策、資本與產業

值得注意的是,中國式創新制度並非單純模仿西方自由市場邏輯,而是一種「協調型創新體系」(coordinated innovation system),強調國家政策、資本與產業之間的垂直整合。此模式透過改良式創新與體制力量的加持,建立一種以商業化驅動為核心的創新循環。其運作邏輯在5G與電動車產業中表現最為明確:即透過國家規劃釋出政策信號,引導資本流向特定技術領域(如基礎設施投資),進而改善要素配置並加速終端消費者的採納;採納率的迅速提升促成規模經濟,最終推動技術深化。這構成典型「快速追隨者」的發展路徑,體現出「發展型國家」邏輯下的制度動員特徵。

以下從研發投入與創新產出兩個面向加以觀察,在投入端,中國整體研發經費投入強度(R&D Intensity)持續上升。根據國家統計局資料顯示,2015年中國研發經費占GDP比例為2.02%,至2024年已提升至2.68%(圖2),呈現穩定成長趨勢。

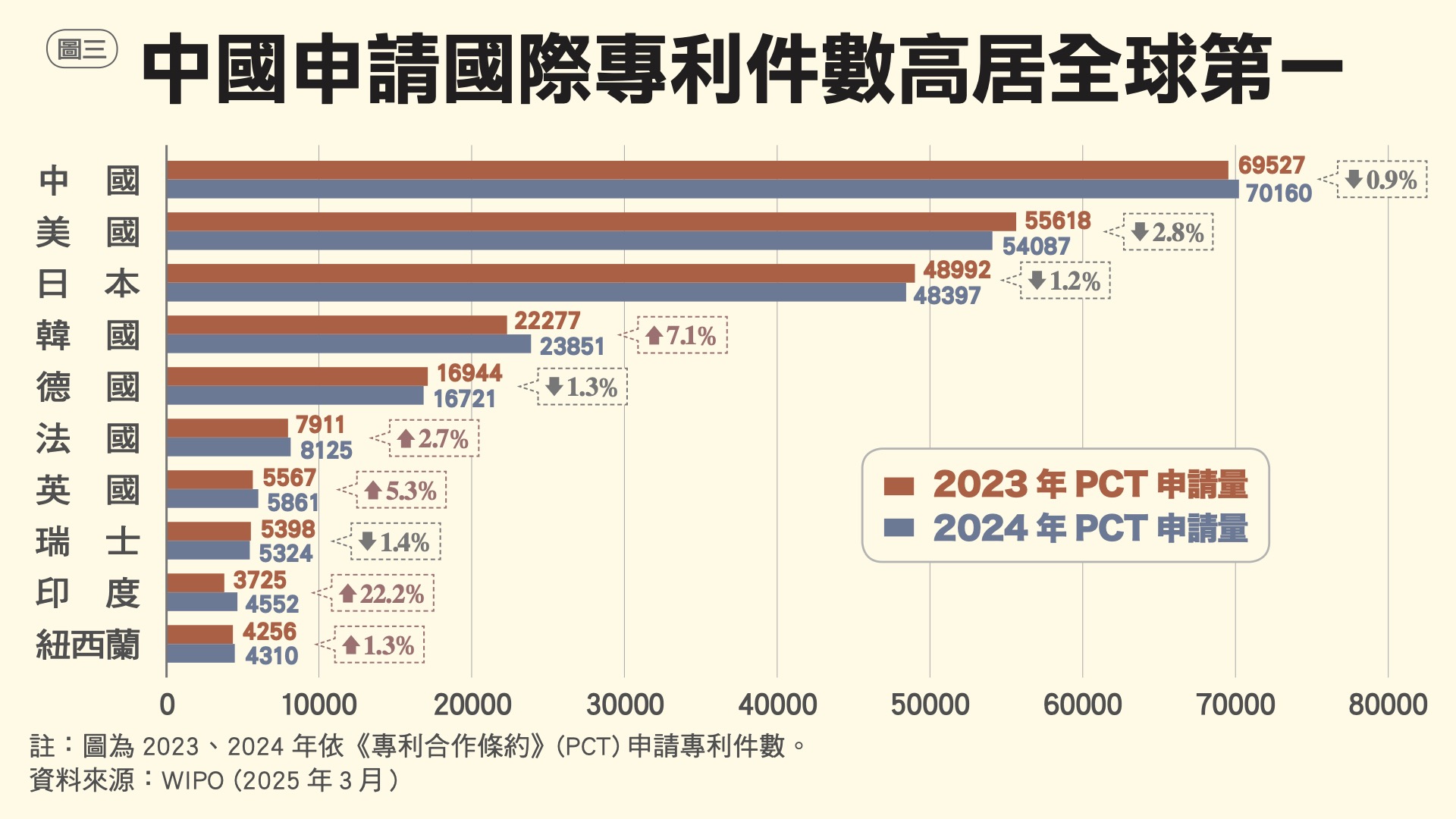

其次,在專利產出方面,根據世界智慧財產權組織(WIPO)2025年3月發布的最新統計,中國在2024年的PCT國際專利申請量達7萬160件,持續位居全球第一,且在2023年的高基期(6萬9527件)上仍保持微幅成長(+0.9%)(圖3)。

相較之下,美國(-2.8%)、日本(-1.2%)等傳統強國近年申請量則呈現下滑趨勢。然而,據2025年1月15日中國智慧財產權統計簡報,中國居民的發明專利有效件數為468.2萬件(約占24%),實用新型專利有效件數為1165.7萬件,外觀設計專利有效件數為307.4萬件。這反映在體制引導下,其創新重點仍高度集中於「應用改良」與「工藝優化」層級,而非原創性突破。

進一步觀察研發資金結構可發現,中國雖以企業為研發支出主體,但其資金來源與配置方向高度受到政策與國資引導,呈現「市場化外衣、政策性實質」的典型特徵。表面上,根據2023年OECD《Main Science Indicators》,中國企業研發支出占總研發支出82.3%,遠高於德國(67.8%)、美國(78.7%)與歐盟平均(64.9%)。但中國企業投入方向多與政策任務、國資參與及戰略性產業名單緊密連動,反映出強烈的體制引導效應。

此種政策主導的研發—商業化路徑具有明顯優勢。一方面,國家能迅速集中資源於特定領域,如新能源、AI與半導體,形成具速度優勢的技術追趕;另一方面,龐大內需市場可消化企業初期成本,使技術能快速擴散並具備國際競爭力,構成「政策集中—市場吸納」的雙軌推動模式。然而,在制度彈性有限、獎勵機制偏向量化績效的情況下,企業創新容易從技術探索轉變為「政策執行」,聚焦於短期可見回報的低風險項目。

當政策過度依賴指標考核與產能擴張,創新便由追求技術突破轉向追求可量化成果,導致「低質化創新」、同質化競爭與技術泡沫的生成,如太陽能與鋰電池產能過剩即是典型案例。

此現象凸顯「制度依附性創新」的結構性困境:體制動員確保速度與規模,卻因抑制多樣性與探索性,使創新路徑被鎖定於政策所界定的範圍之內,難以支撐跨領域突破與原創能力的形成。

全球整合與內部競爭:創新的雙重引擎

中國科技創新的快速崛起,並非單純依賴內部政策動員,而是建立在「全球整合」(global integration)與「內部競爭」(internal competition)兩大引擎的互動之上。前者強化了中國在國際體系中對知識與技術的吸收能力,後者則透過地方政府與企業間的競逐,形成推動創新的內生動力。這一「雙軌驅動」(dual-driven dynamic)構成了中國創新體系的核心特徵。

在外部層面上,中國的創新能力建立於對全球知識體系的深度整合。自2008年「千人計畫」啟動以來,政府以制度化手段吸引海外科研人才與技術資本,並以「市場准入換技術」的合資模式(joint venture)促進跨國企業與本土產業鏈的互補發展。透過這種策略性技術吸收,中國企業逐步掌握隱性知識(tacit knowledge)與製造經驗,成功從「模仿型追隨者」轉化為「吸收型創新者」。

中國創新活力更多來自地方層級的競爭激勵,地方政府在「政績導向」與「產業升級」的雙重壓力下,積極建構高科技園區、創新基金與育成平台,試圖在中央政策框架下爭取資源與指標。這種跨省市間的政策競逐構成一種「準市場化」(quasi-marketized)結構—雖由行政體系驅動,卻模仿市場機制,以競爭方式配置創新資源。

此模式安排確實在短期內激發地方創新活力。各地為吸引高新企業與科研團隊,推出稅收減免、土地補貼與產業配套政策,從而加速了科技成果轉化與創業氛圍的形成。然而,這種「自上而下」結合「橫向競逐」的體制設計,也帶來明顯的區域差異與資源重疊問題。地方創新政策多集中於沿海經濟強省,導致內陸地區在創新資源、產業鏈與人才引進上處於結構性劣勢。

驅動中國創新的全球整合與內部競爭兩大引擎,也同時孕育出潛在的制度風險。其一,外部整合的持續推進正受到地緣政治與科技封鎖的嚴重掣肘。自2022年起,美歐針對中國在半導體、人工智慧與量子計算等領域的出口限制逐步升級,使得中國原本依賴的「外部吸收路徑」出現瓶頸,創新鏈條面臨外部斷裂的風險。其二,內部競爭的制度動能亦受限於中央集權化趨勢。隨著科技資源審批與科研評估權逐步上收至國家層級,地方創新自主性被削弱,形成自上而下的資源集中與政策收攏。

制度風險與創新邊界:從效率導向到產能困境

中國在推動科技創新的過程中,逐步形成一套具有高度動員力與政策協調能力的創新體系。此體系以「可控性」與「效率化」為治理核心,在5G、電動車、人工智慧與新能源等領域成功推動技術追趕與產業成長。然而,當制度設計過度強調穩定性、規模化與可預測性時,創新也會面臨內生性的反噬力量,使原本促進追趕的政策機制反而成為創新多樣性的結構性束縛。

在此背景下,創新逐漸被納入可管理、可量化、可複製的行政範式,演化為「創新效率化」(innovation efficiency)的制度結果。短期內,這類體制確實能放大創新產出並加速商業化;長期而言,卻因以指標與績效替代探索與試錯,使創新過程的隨機性與變異性被制度性壓縮,形成一種「被管理的創新秩序」。其後果是創新路徑趨於一致,原創性不足,並最終導致資源錯配、路徑鎖定與產能膨脹。

此邏輯在新能源車、太陽能與鋰電池等重點產業中最為典型(表1)。自2015年以來,大規模補貼、地方競逐與技術標準化確實成功推動產能擴張與市場滲透,但也加劇同質化競爭與效率陷阱,產業從「技術突破」轉向「規模競賽」,呈現路徑一致化與價格戰循環。

上述現象折射出中國創新體系的深層制度風險,即「制度效率陷阱」(institutional efficiency trap)。當創新被納入KPI與短期回報考核,制度邏輯便從「探索—試錯」轉向「穩定—可控」,以可量化指標取代探索與不確定性。此結果使體系長於複製與擴張,但弱於原創突破,產業最終陷於同質化內捲。

從演化經濟學觀點來看,真正的創新應依循「複製—變異—選擇」的開放循環,而非「計畫—執行—控制」的閉合鏈條。前者仰賴變異,後者偏重穩定。當創新置入行政與計畫體系時,雖能短期提升產出密度,但因缺乏容錯與制度調整能力,最終在「高效率外觀」下呈現「低彈性與弱突破」的結構性矛盾。

中央集權化的科技治理趨勢進一步強化此張力。中央科技委及部會收攬科研審批、資金配置與合規權力,使地方政府的探索空間與制度彈性縮小,創新逐漸轉向「名單化治理」。企業為取得小巨人、大基金等政策資格,往往以行政導向行為替代市場需求或技術邏輯。此趨勢雖能降低地方盲目投資,但也削弱制度多樣性,使變異來源減少、風險偏好下降,整體創新體系呈現「中央穩定—地方收縮」的結構性收斂。

總結而言,中國創新的核心瓶頸並非資金或人才不足,而在於制度設計欠缺吸納不確定性與容許變異的彈性。當效率與安全被視為最高治理原則,創新便易由政策優勢轉化為制度負擔。若無法由「穩定型支持」轉向「多元型激發」,中國創新體系將持續面臨制度鎖定與結構性過剩的雙重壓力,這正是「創新效率化」所揭示的邊界:一套由效率驅動、卻最終被效率反噬的創新制度。

「十五五」檢驗中國創新模式轉型成敗

中國科技創新體系的演化,始終在「國家動員的體制效率」與「市場導向的創新活力」之間擺盪。過去十年間,政策主導式創新雖帶來產業躍升與技術追趕,但也逐步形成了制度性約束:政策資源集中、行政化評價強化、創新多樣性受抑。這種「制度效率陷阱」不僅使創新偏向短期績效與政策回報,更削弱了民間企業與科研體系的自主探索能力。當前中國創新模式已進入「制度再平衡」的關鍵節點,其走向與成效,將在「十五五」時期得到最為集中的檢驗。

2025年《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》標誌著中國科技政策邏輯的重大轉向。文件不再以「政策推進創新」為主軸,而明確提出要「加快高水平科技自立自強,引領發展新質生產力」,並以「制度創新、法治保障與治理能力」作為新一輪科技現代化的核心支撐。這種由「舉國動員」向「制度型創新」的轉型,揭示出一種制度自我修復的企圖:即通過完善法治化創新生態、強化企業主體地位與推動產學研協同,突破政策創新的結構性瓶頸,重建創新活力的制度條件。

然而,十五五時期創新體制能否真正產生質變,仍取決於三項關鍵條件。第一,制度層面的轉化能力。舉國體制若不能轉化為開放的「協調型創新體系」,政府仍可能陷於「指令式創新」與「行政性激勵」的慣性。真正的制度轉型,應使國家由資源分配者轉為規則制定者,讓創新規範化、透明化、法治化,並建立制度性的容錯與試驗機制。

第二,創新主體的自主性。十五五強調企業主導創新,但成效關鍵在於能否重構研發激勵與風險分擔機制,使民營企業重新成為創新決策的核心力量。若研發投入仍以行政補貼與評估指標為導向,則創新動能將難以持續。第三,科技治理的開放性。數據要素市場與「人工智慧+」行動的推進,使中國首次以治理視角塑造科技制度。其關鍵在於能否在安全管控與開放共享之間建立新平衡,讓技術發展嵌入可持續的社會信任架構之中。

綜觀而言,「十五五」時期的科技創新模式變革,是中國從「政策導向型」走向「制度導向型」創新的試金石。其成效不僅取決於技術突破的速度,更取決於制度改革的深度。當國家治理體系能夠在法治框架下激發市場活力、容納風險試驗、促進跨界協同時,中國的創新體系方能從「被管理的創新秩序」轉向「自我演化的創新生態」。這將決定中國能否真正完成由「創新大國」向「制度強國」、「治理型強國」的轉變,並在全球科技競爭的新格局中,建立以制度信任與開放治理為核心的新型科技現代化路徑。