- 少子高齡化問題是許多國家通病,中國為何特別嚴重?

- 人口紅利超預期提前結束,中國更易落入「中等收入陷阱」。

- 兒童與青少年人口減少,意味著社會整體消費力道將減弱。

人口結構的變遷,是影響一個國家長期發展軌跡最為根本且深遠的因素之一。過去數十年,中國憑藉著龐大且年輕的勞動力,創造了高經濟成長的人口紅利。然而,進入21世紀後,因為1979年以來實施的限制生育政策導致生育率低落,加上預期壽命延長,中國的人口結構正經歷一場前所未有、快速且大規模的人口老化。這不僅是單純的數字變化,更是一個牽動經濟、社會、財政乃至於國家戰略的系統性挑戰與危機。

中國人口第2次「生不如死」轉折

自有人口紀錄以來,一直到2023年被印度超越為止,中國的人口一直是世界第一。根據中國統計局的資料,中華人民共和國在1949年成立時,人口總數約為5.4億,占世界人口總數的22%;2024年的人口數則為14億828萬人,約占全球17%。

回顧中國的人口普查歷史,自1949年至2025年間共進行了七次,人口總數雖然持續上升,但年均成長率卻逐年下滑。尤其值得注意的是,人口數的峰值在2021年便提前到來,比2019年時預估的峰點(2029年)提早了八年,顯示中國人口下滑的速度比預期更為迅猛。

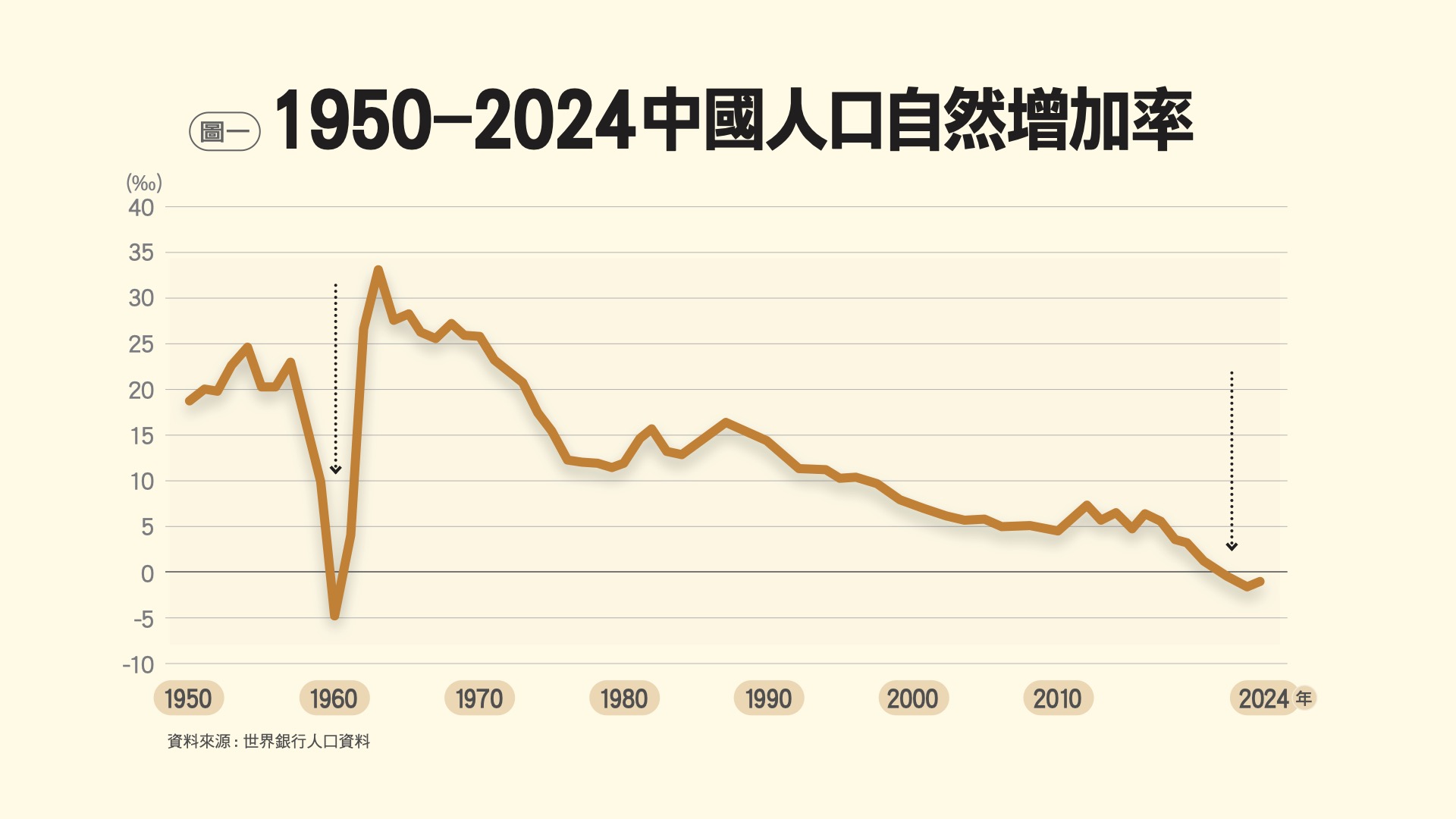

從1950年迄今,中國經歷了兩次人口負成長。從圖1可以看到,第一次為1959-1961年的大饑荒時期,官方歸咎於氣候異常導致糧食不足而釀災,雖然中國政府並未公布這個時期有多少非正常死亡人數,但後續中外學者估計約有3000萬以上的非正常死亡數 。(註)

第二次「生不如死」的交叉點發生在2022年,隨後中國的人口持續陷入負成長。中國人口下滑的速度飛快,聯合國「2024世界人口展望(WPP)」預測,至2100年中國總人口占全球比例將萎縮至6.2%。

中國官方的人口統計數字一直存在爭議,甚至被部分學者質疑為高估。中國社會學家李建新曾指出,中國政府長期存在對人口過多的「總量焦慮」,因而有高估人口以提高警覺的傾向 。(註)中國人口學家易富賢更在多篇文章中直言,中國官方公布的人口數字可能存在高達1.3億人的「水分」(指灌水成分)。

這些疑慮並非空穴來風。例如,在2000年,人口普查公布的當年出生數為1379萬人,但國家統計局公布的數字卻是1771萬人,兩者相差近400萬人。此外,官方人口統計數也歷經多次重大的重估與補報。例如,2021年針對2020年人口普查的一次數據更正,就修訂了2011年至2019年間的出生人口數,新增了約1000萬人 。這種統計數字的來回變動,難免引發外界對其準確性的質疑。

近年來的COVID-19疫情,更進一步加劇了人口統計數據的失真問題。在疫情期間,中國隱瞞真實死亡人數與其對社會經濟的影響,並停止公布多項關鍵統計數據,包括失業率、商業信心指數等。2022年上海公安資料外洩事件,駭客公開出售10億中國居民個資,外界猜測這即是中國真實的人口數,與官方宣稱的14億存在顯著差距 。這種統計數據的不透明與失真,不僅影響外界對中國社會經濟的客觀判斷,更會導致內部在制定退休、醫療、教育等相關政策時產生嚴重的誤判,進而影響國家的長遠發展。

未富先老 中國獨特困境

人口老化是全球普遍現象,但與許多已開發國家不同,中國的人口老化呈現出「未富先老」的結構性困境。

衡量人口老化的一個重要指標是65歲以上人口佔總人口的比例。當比例超過7%時,該社會被定義為「高齡化社會」;超過14%為「高齡社會」;超過20%則為「超高齡社會」。中國在2000年進入高齡化社會,2022年進入高齡社會,預計到2030年將進入超高齡社會。

觀察其他已開發國家,從總生育率開始下降到進入「高齡化社會」,法國花了115年,瑞典花了85年,而中國卻只花了36年 。(註)這種老化速度,是歷史上所罕見的。

更關鍵的是,當其他已開發國家進入高齡化社會時,其人均GDP已達到相當高的水準,例如日本在1970年進入高齡化社會時,人均GDP為2100美元(相當於2024年的1萬6887美元);台灣在1993年進入高齡化社會時,人均GDP為1萬1257美元(相當於2024年的2萬4368美元);而中國在2000年進入高齡化社會時,人均GDP僅為959美元(相當於2024年的1700美元)。這種在經濟尚未充分發展、國民財富累積不足的情況下,就已步入老齡化社會的「未富先老」狀況,將會為中國的國力帶來隱憂。

中國「未富先老」的根源,主要來自於長期的「一胎化」生育政策。在一胎化實施之前,中國政府已在各省份實施節育政策。但1970年代導彈專家宋健團隊利用「系統動力學模型」來模擬生育數,主張若不實施一胎化政策,中國人口將在2080年達到42.6億,經濟成長會被人口過剩抵銷,因此中國自1979年開始嚴格實施一胎化政策。

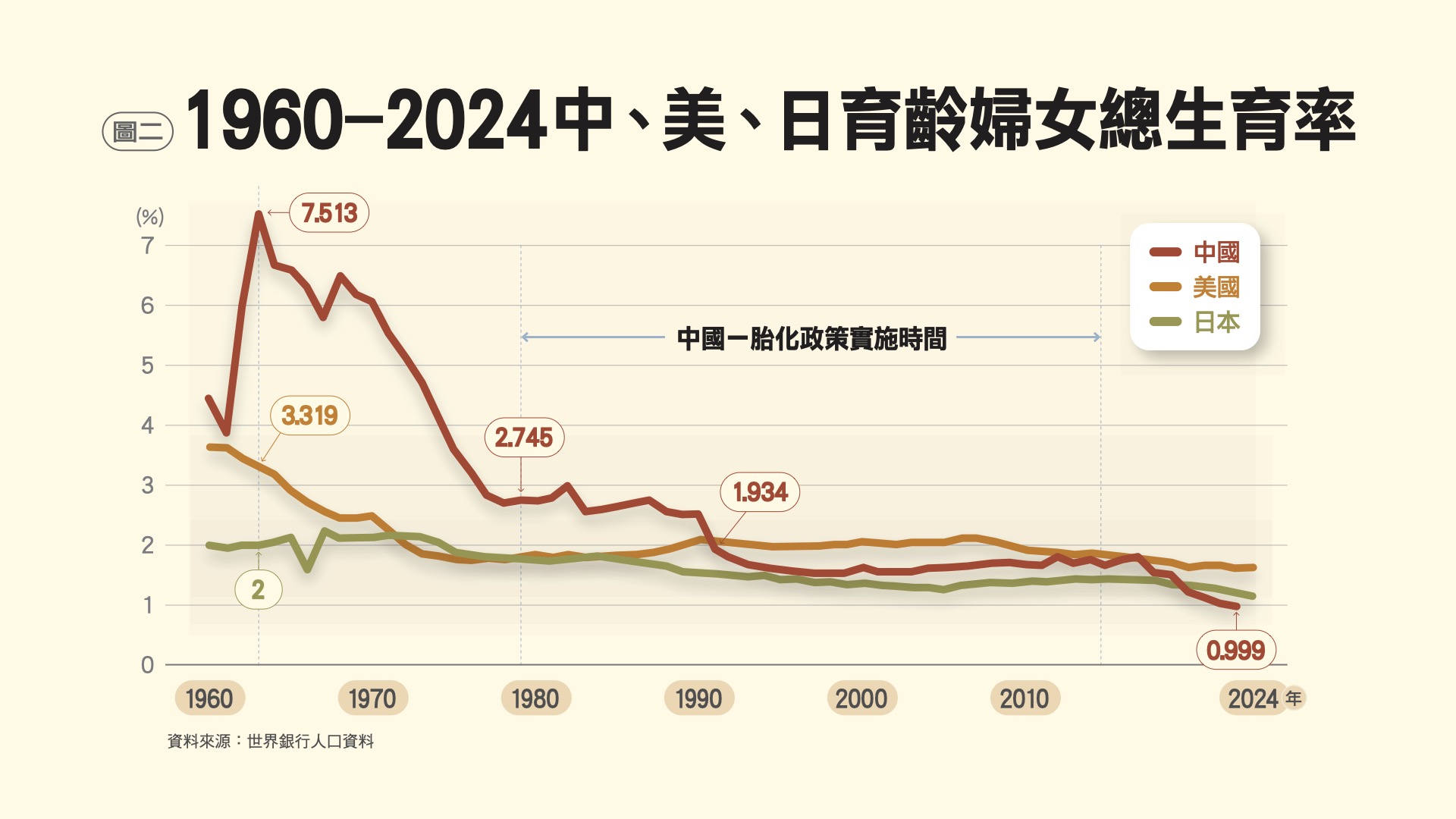

一胎化政策成功地框住了生育數,降低了生育率,由圖2可看出,中國的總生育率在1991年就已低於2.1的更替率。在其他國家,生育率低於更替率之後就不應該再實施節育政策。但一胎化這個被人口學家稱為「人類史上最大規模的社會工程計畫」,在2016年才被正式廢除,總計實施了36年。

之後,由於生育數幾近腰斬,中國陸續推行「二孩」、「三孩」等刺激生育政策,但因長期限制生育造成的社會文化慣性,以及近年來經濟壓力與疫情衝擊,人民的生育意願已跌至谷底,2023年的總生育率僅為0.99,低於美國與日本。

人口老化 多層次衝擊經濟與社會體系

一胎化政策實施36年,使中國社會的老年人口比例快速上升,對社會與經濟體系帶來多層次的衝擊。

1. 經濟成長動能的衝擊

人口老化對經濟成長的負面影響已是學術界共識。有研究發現,在中國,65歲以上人口佔比每增加10%,人均GDP會降低2% 。(註)其影響路徑主要有二:

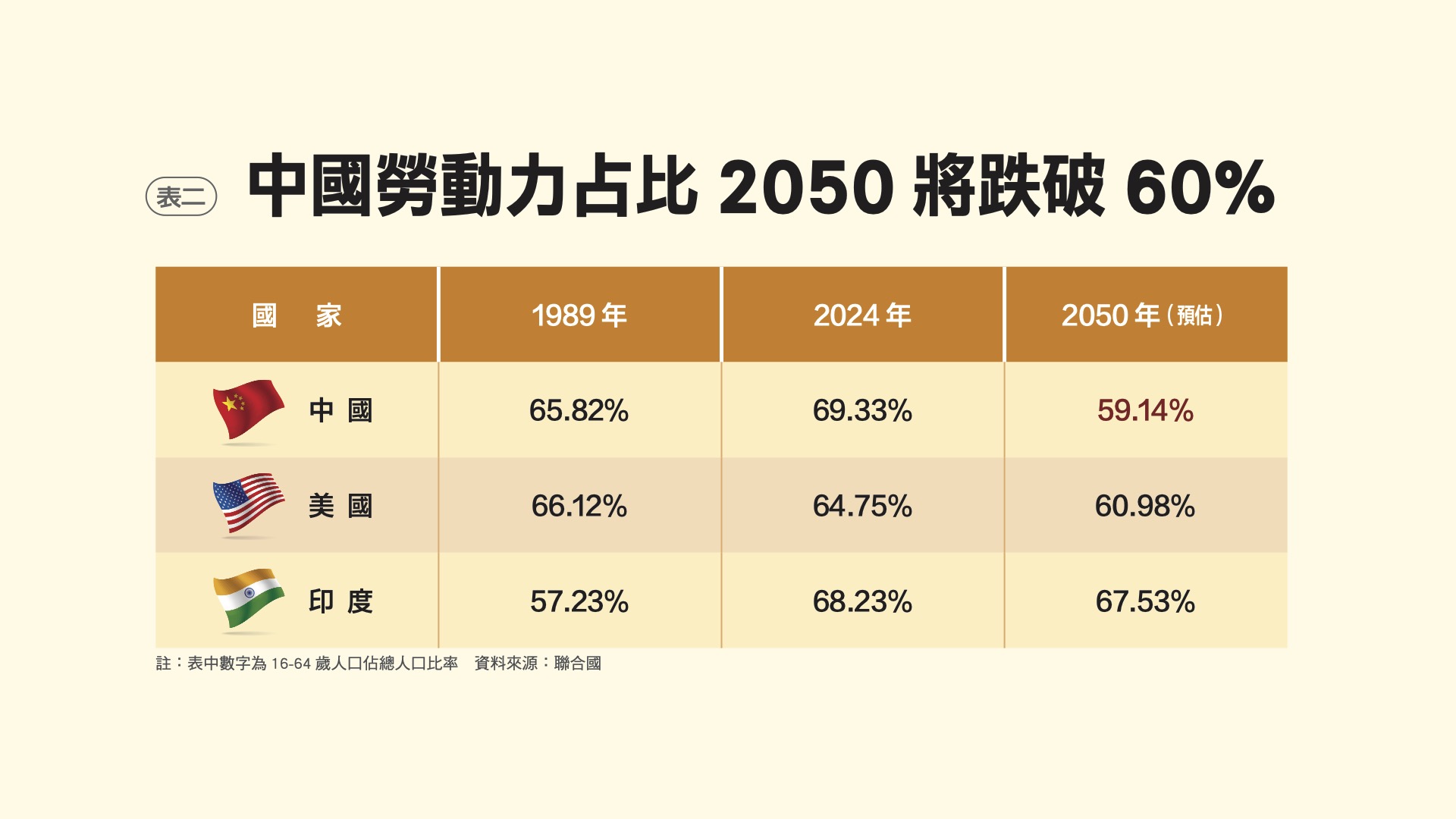

(1) 勞動力萎縮與生產力下降:青壯年勞動力是經濟發展的引擎。然而,中國16-64歲人口佔總人口的比例,已從2024年的69.33%預計在2050年大幅下降至59.14% (表2)。反觀美國與印度,預估2050年的勞動力人口占比仍將穩定在60%以上,印度更是高達67.53%。勞動人口比例快速降低,意味著未來中國的勞動力將顯著萎縮,若無法透過技術創新或人力資本提升來彌補,生產力停滯將是必然。

(2) 消費力道減弱:兒童與青壯年這兩個群體是消費力道最強的,這兩個群體人口的減少意味著社會整體消費力道將減弱。若退休保障不足,高齡家庭為了應對老年生活,更會進一步降低消費。

2.「中等收入陷阱」的挑戰

「未富先老」且生育率低落的人口結構,使得中國在經濟成長放緩之下,更容易陷入「中等收入陷阱」(middle-income trap),意思是一個國家在達到中等收入水準後,因未能成功轉型升級(例如:創新不足、生產力停滯、制度僵化),導致經濟長期停滯,無法順利跨進高收入國家行列。中國2023年的平均國民所得毛額(GNI)為1萬3390美元,正處於世界銀行定義的中等收入區間(註),這場人口危機無疑加劇了跨越陷阱的挑戰。

3. 龐大財政負擔與養老金危機

人口老化對財政體系帶來巨大壓力。首先是老年照護需求的快速增加,中國65歲以上人口數預計將從2024年的2.03億人增加到2050年的4.1億人,相當於美國與英國兩國人口數的加總。儘管目前中國老年照護仍主要依賴家庭,但隨著老年人口規模擴大及少子化加劇,政府長期照護的壓力將顯著增加。尤其在鄉村地區,「沒人養老,沒錢養老」的困境更為突出。

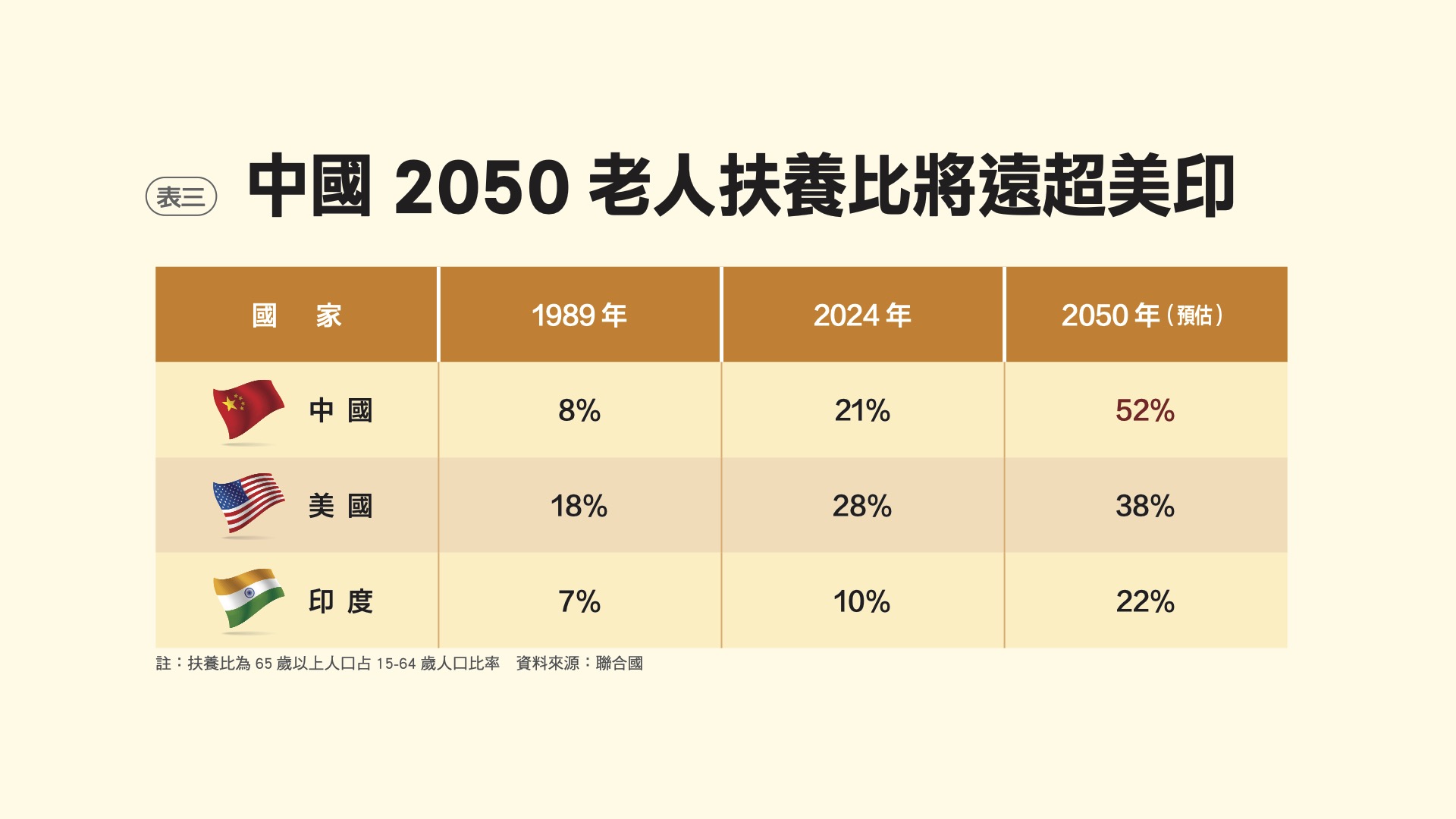

其次是退休金制度的入不敷出。中國的退休金制度(社保)屬於「隨收隨付」(pay-as-you-go)系統,即由當代工作人口繳納的社保金來支付當代退休人口的退休金。然而,隨著老年扶養比的快速上升(從2024年的21%預計增至2050年的52%),「2個工作人口養1個老人」的局面即將出現,退休金入不敷出的養老金危機即將爆發。

4. 社會活力與政治轉型的挑戰

人口老化不僅影響經濟層面,也可能對社會的創新活力與政治轉型帶來影響。表4列出中國、美國與印度的人口年齡中位數,中位數越低表示社會越年輕有活力。1989年中國社會年輕人居多,隨著人口年齡中位數不斷上升(預計從2024年的39.6歲增加到2050年的52.1歲),社會的保守性可能增強,而創新、創業的活力則可能下降。

這種人口結構的變化,可能使得中國在面對政治體制改革或社會變革時,面臨更大的阻力,1989年的六四運動很難復現。相較於2050年偏老年的中國,印度是一個較年輕有活力的社會,屆時能與美國抗衡的亞洲經濟體,可能將不會是中國。

人口危機逼近 影響不容小覷

面對日益嚴峻的人口危機,中國政府已意識到問題的嚴重性,並提出一系列應對措施,主要包括:(1)全面取消計畫生育政策並獎勵生育;(2)改善養老金制度,並延遲退休年齡;(3)提升人力資本與推動科技創新。然而,這些措施在執行上仍面臨諸多挑戰與侷限。首先,長期的一胎化政策已深刻地改變了中國人民的婚育觀念,導致生育意願難以在短期內扭轉。其次,中國的政治體制與國家預算分配,難以將足夠的財政資源大規模投入到人口相關政策上。

人口結構的改變往往是經年累月而成,其影響比技術封鎖或貿易摩擦更難以逆轉,且影響層面更為全面及深遠。政治經濟學者Nicholas Eberstadt指出:「人口崩落使中國將面臨其雄心與能力之間日益增長、且可能無法彌補的鴻溝。」(註),中國人口老化的困境,是過去數十年經濟發展模式與生育政策共同作用下的產物,這個人口危機,不僅考驗著中國的政策制定者,也將深刻地重塑中國未來的發展,其結果將對全球帶來舉足輕重的影響。