- 台灣代工模式其實一直被各國複製,但台灣沒有被後浪擊敗,反而發展成進階版模式。

- 台灣企業的供應鏈地位除了來自技術及管理,還有一個用錢砸不出來的實力,即客戶的信任。

- 維繫信任關係,配合供應鏈的時代轉折赴美投資,才能以實力繼續墊高護國神山。

過去半年,台灣與歐、日、韓各國積極跟美國爭取降低(不)對等關稅的條件之一,就是美國要求高額投資承諾。川普政府對各國的投資期待不同,對台灣,很自然是以半導體及電子供應鏈為重心。

對此,政府提出「台灣模式」作為投資美國的核心指引;反對者則認為如此會掏空台灣,動搖神山。各界對台灣模式有不同解讀,但回顧過去六十年台灣經濟發展歷程,就會知道在全球供應鏈進入巨變的今日,電子半導體供應鏈向美國移動,不是掏空更不是拔山,而是台灣模式下維繫競爭力、鞏固供應鏈地位的必經之路。

以全球專業代工為核心的「台灣模式」持續60年

台灣模式可分為二個階段。台灣經濟發展路徑的演進有許多重要轉捩點,其中一個關鍵,就是在六十年前搭上全球供應鏈興起的首航,帶領台灣經濟起飛。

當時歐美企業將產品製程分割、分工,並將生產外包給代工夥伴。而台灣不但有高素質低工資的人力,更以加工出口區、科學園區等政策配套吸引投資,掌握了契機,緊緊跟著全球供應鏈而興起,成為全球最重要的專業代工基地。隨著資本累積、科技進步與研發能力提升,代工的項目從成衣鞋類、運動器材、收音機電視等消費性產品,邁入高階的電腦電子及半導體。代工的含金量不斷提高,但六十年來以全球專業代工做為核心的模式並未改變,這可以稱為最廣義的「台灣模式」。

廣義的「台灣模式」其實一直被各國複製,不斷的想將台灣模式變成中國模式、大馬模式、泰國模式及越南模式,因為各國人力素質改善,工資及土地成本比台灣低,加工出口區也不難設置,中國更全力要成為世界工廠。但神奇的是,台灣沒有被這些後浪擊敗,反而發展出第二個更特別的「台灣模式」。

台灣代工進化 提高科技門檻和海外生產彈性

第二種進階版的「台灣模式」可用兩個特徵描述,一是台灣代工生產的科技門檻不斷提高,二是台灣接單、海外生產模式。對於前者,包含紡織業從成衣走向高機能布料,以及半導體從基礎型晶片走向先進製程。至於後者,自從上世紀80年代開始,台灣的代工夥伴沒變,在全球供應鏈的地位沒變,只是生產基地逐漸從台灣先走向中國,再往東南亞遷移。

這個台灣接單、海外生產的「台灣模式」不但反映出台灣超強的彈性及韌性,更是一種供應鏈的吸星大法,在保留自身功夫的同時,將各國優勢吸納成為台灣的內力;然而,若沒有發展出第二種台灣模式,過去二十年來台灣的全球供應鏈地位,很可能會大量的被中國、東南亞甚至墨西哥所取代。

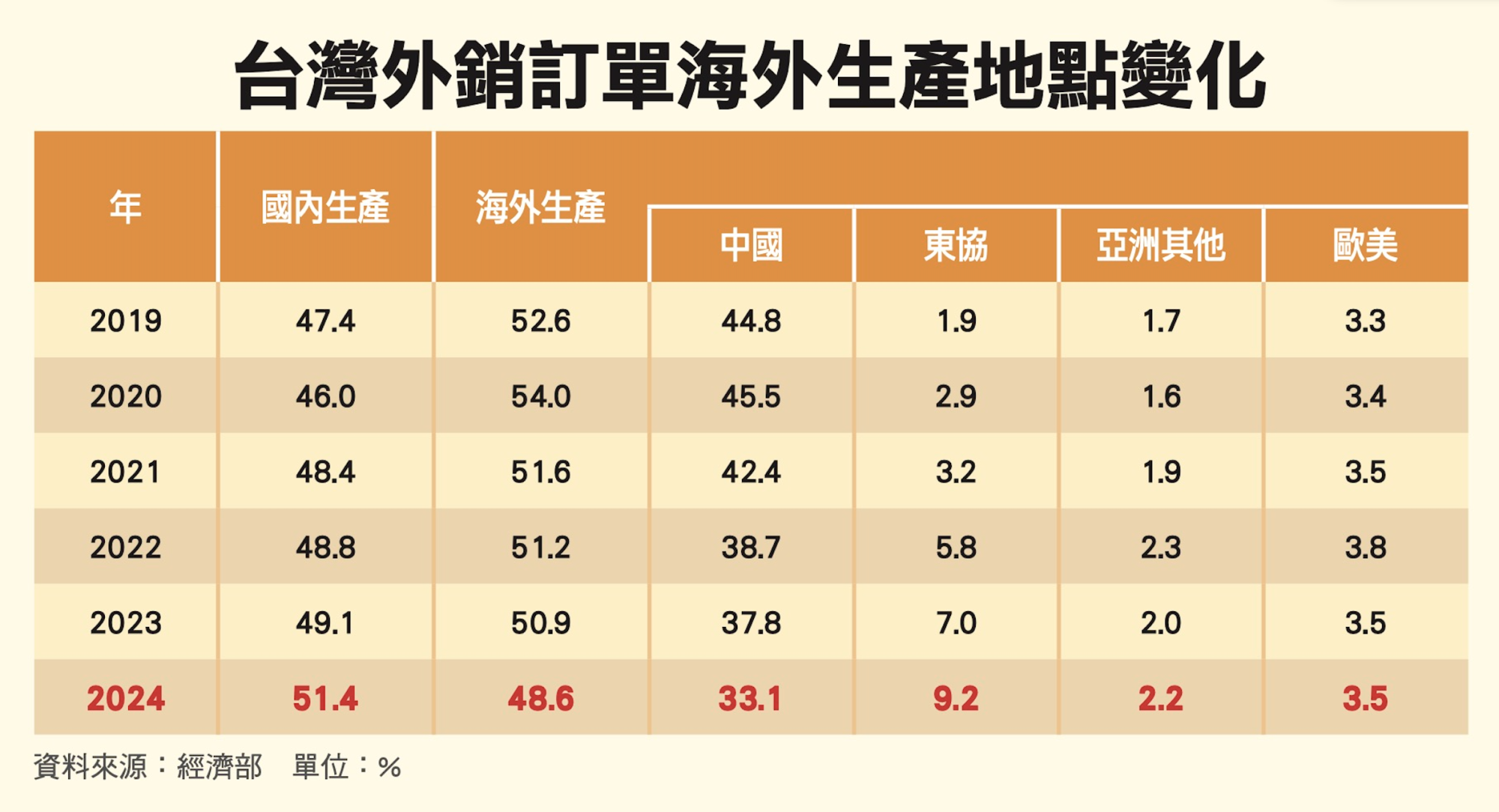

經濟部自2010年開始系統性的針對台灣接單、海外生產情況進行年度調查。從過去十年的資料來看,外銷訂單在台灣生產的比重,從2014年的46%逐步增加到2024年的51%,雖可看出近年台商回流的成效,但並未改變訂單「一半台灣、一半海外」的台灣模式結構。

至於前述第一種台灣模式,想複製就沒那麼容易了,但也不是不可能。中國近年來急起直追,一直在複製技術升級的台灣模式,泰國、馬來西亞及印度也在全力克服科技門檻。

不過,無論是哪一種台灣模式,有一個秘密配方最難複製。因為代工等於服務多家彼此競爭的客戶,台灣企業要維持供應鏈地位,除了技術及管理外,還有一個用錢砸不出來的實力,就是客戶的信任。信任的建立不僅在於性價比或是智財權及營業秘密的保護,更重要的是「配合度」。配合度小至不睡覺趕單,大至調整製程,而近十年來台灣配合整體供應鏈發展,進行供應鏈的跨國搬遷,更是彈性及配合度的最高展現。

依據經濟部調查,過去十年來台灣企業採取「海外生產」的主要原因,第一名竟然不是生產成本考量,而是「配合客戶要求」。由此可知,從電腦伺服器到護國神山的成功,從來都不是靠「說不」;而以靈活、敏捷、務實的態度,配合全球供應鏈的變遷而進行生產基地調整,已成為日常。

供應鏈再次革命性轉變 務實面對新局

歸納而言,無論是廣義版還是進階版的「台灣模式」,正是台灣經濟維持成長與競爭力的成功方程式,但並非高枕無憂。要讓這個成功方程式繼續運作,我們當然要透過科技創新、人力素質,捍衛自身在供應鏈中的地位,但千萬不要忘記台灣模式的秘方,在於維護信任關係。

回到半導體高科技領域,自從2016年川普第一任期開始,美國就積極引導、特別是高科技與高階半導體生產回流美國,十年來蘿蔔及棍子不同,方向卻從未改變。不僅是台積電,從三星、蘋果電腦到輝達,也都加速搬遷流向美國的速度。

這是再一次的供應鏈革命性轉變。從經濟觀點,不是最有效率的安排,但從美中戰略競爭及提高美國經濟安全的角度,已經無法逆轉。台灣(及全球)重要的一步,是停止緬懷過去,以彈性及務實面對未來數十年的新局。

其次,從台灣模式的成功秘方來看,護國神山的庇蔭效果,不僅是因為全球高科技供應鏈重鎮位於新竹、高雄這種地理上的意義,更來自於我們在全球供應鏈中的關鍵地位。而發揮台灣模式,維繫信任關係,配合供應鏈的時代轉折赴美投資,才是確保供應鏈地位,以實力繼續墊高神山的方式;同時,更能確保我們能如同六十年前一般,爭取搭上全球人工智慧(AI)的首航機遇。

不可否認,高科技半導體赴美投資將改變現有結構,若跟昨日的光輝作比較,當然會帶來若干負面影響,但小國沒有悲觀的權利,更何況歷史經驗顯示,即便是被迫赴美投資,也絕非只剩沮喪煩惱。

1980年代美日爆發汽車貿易戰,豐田(Toyota)等多數日本車廠,為了因應美國鉅額關稅及被迫實施的出口總量自主限額,開始迫於形勢大舉赴美投資,同時為了在總量管制下提高平均出口單價,而發展出如Lexus等豪華品牌。四十年後,美國持續是Toyota全球最大市場,不斷加碼投資,Lexus更成為集團金雞母。

因為有台灣模式,相較於亞洲各國,台灣已累積豐富的的供應鏈全球佈局經驗,再加上,這次供應鏈向美國移動是基於經濟安全政策的人為因素,也意味著可以透過台美協商來降低人為障礙,給予產業遷移更多人為協助。

同時,美國要求製造業投資回流的長期目的,是為了在美中競爭中獲勝,因此若要台積電大舉赴美,將是「殺雞取卵」的作法,不利於台積電發展,也就影響美國勝出。這種作法機率不高,比較可能的是主要重心仍在台灣,但局部改變在美國生產的配比,對台灣的負面影響程度自然就有限。當然,台灣內部還有一個重要任務,就是在高科技產業以外,如何協助傳統產業維持競爭力。

面對革命性變局,我們要彼此提醒的不是往日光輝,更不是大聲說不,而是如何站在過去的成功歷史經驗基礎上,在21世紀繼續讓「台灣模式」進化發功,以實力保護台灣。