- 發展更多元、更分散、更在地、更民主的再生能源體系,才能提升台灣能源安全。

- 國際能源總署預估,最快在2026年,再生能源即將超越燃煤,成為全球最主要發電形式。

- 綠電已是台灣跨黨派共識,不只為減碳,更為回應未來安全風險、確保產業國際競爭力。

在氣候危機日益加劇,國際政經局勢高度變動的今天,能源安全的定義已經在轉變。全球正進行一場關於能源安全的典範轉移。因此,台灣能源政策的討論必須超越擁核或反核,從能源安全與能源韌性的角度切入,才能回歸我們所面對的根本挑戰。

什麼是能源安全?它不應該被簡化為天然氣存量幾天、備轉容量夠不夠這樣的問題。面對極端氣候、地緣政治風險、國際供應鏈中斷的挑戰,思考的重點應該是「台灣需要什麼樣的能源系統,才真正具備抵禦衝擊、快速回復的能力」。簡單來說,台灣的能源安全不僅是確保進口油氣穩定,而是要建立一個具韌性、適應力與民主治理特質的能源系統。

我們該怎麼做,才有助於提升台灣能源安全?答案很清楚,就是發展更多元、更分散、更在地、更民主的再生能源體系。這不僅是一場技術的轉型,更是一場治理思維與安全觀念的革新。台灣的能源政策,正處在這樣的十字路口。

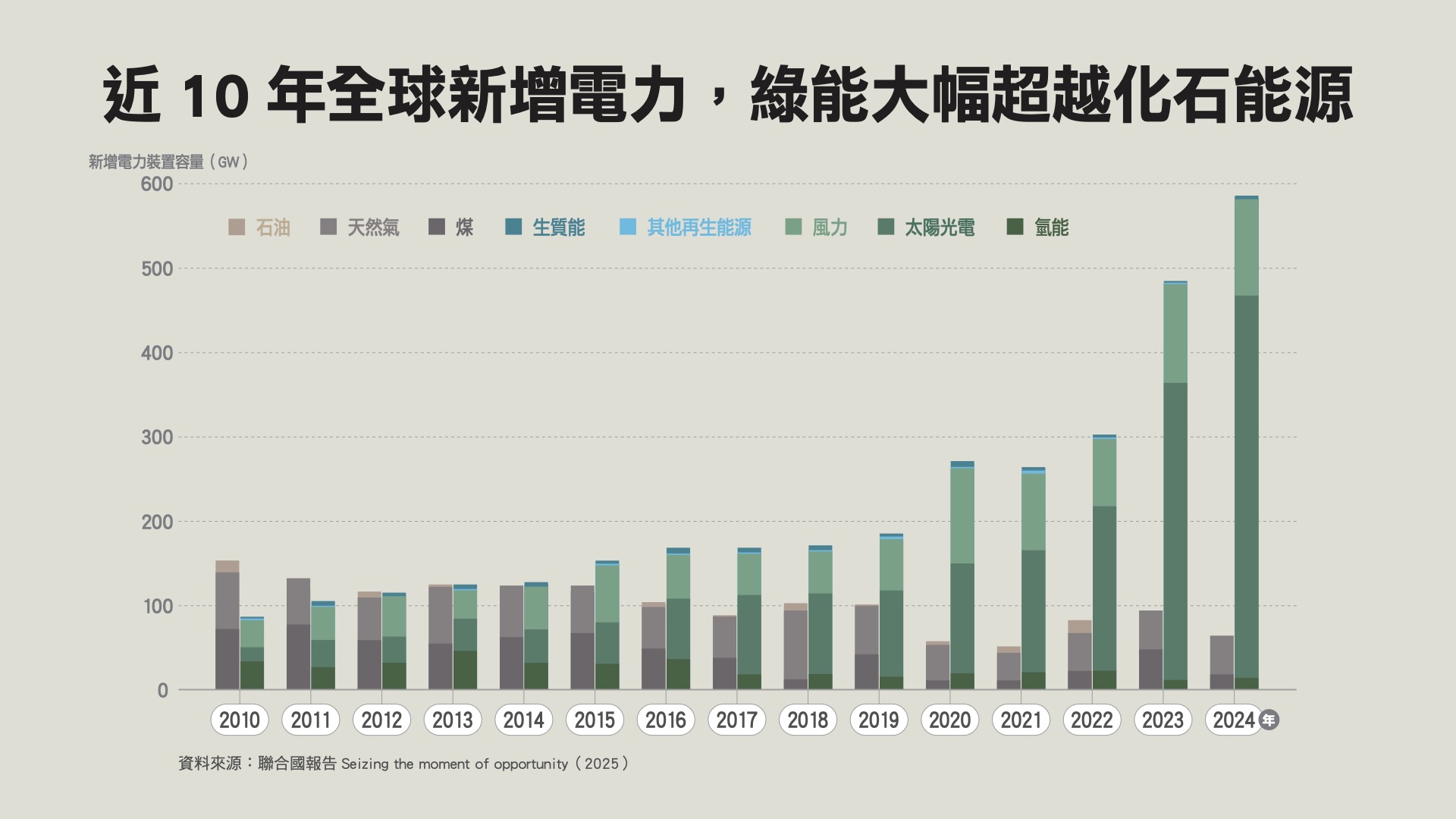

再生能源已佔全球新增電力裝置92.5%

事實上,一個大型集中式電廠的能源形態,即使在和平時期都容易受限於輸配電瓶頸或是氣候災害,更不用說面對地緣政治風險時會更加脆弱。反之,當我們導入更多分散式的太陽能、風力、地熱、生質能、小水力、海洋能等在地資源,結合智慧電網與儲能設備,我們的能源系統不但會更靈活,還更能應對突發的衝擊,從而真正達成韌性及永續。這些多元分散在地的再生能源,也將在社區、工業區建立起能源自主的能力與韌性。唯有讓能源貼近使用者,讓每個社區都有選擇及參與的能力,越靈活、越貼近使用端的設計,越能在危機中撐得住、反應快、恢復快。

俄烏戰爭後,歐洲各國深刻體會對化石燃料進口的依賴會帶來地緣政治風險。再生能源不僅具備本地資源的特性,也可透過分散式發電與微電網的架構,提升電力系統的靈活性及抗災能力。例如可獨立發電的離網型太陽能系統,已廣泛應用於偏遠地區跟災後重建,使能源系統更有韌性。

或許有人認為再生能源不夠穩定,但現在電網及儲能需求管理技術的進步,已經大幅提升其可控性與可靠性。再生能源的發展與效能提升,已經開啟了新的能源未來。更重要的,發展再生能源不只是提升台灣能源安全韌性的關鍵策略,也將帶來綠色商機與產業新機會。

聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)在2025年7月發表「氣候行動:機遇時刻-加速再生能源時代」報告。這是聯合國統籌了國際能源總署(IEA)、世界銀行、國際再生能源總署(IRENA)以及OECD等國際組織所發表的重要報告,不僅呼籲各國加速發展再生能源,以因應氣候變遷,也提到能源轉型已到無法回頭的關鍵時刻。

該報告指出,2024年再生能源占全球所有新增電力裝置容量的92.5%,佔發電成長量的74%。古特瑞斯特別強調,邁向再生能源的未來,已經不是願景及承諾,而是正在發生的事實與趨勢。他也呼籲所有科技公司承諾,在2030年使用百分之百的再生能源為所屬資料中心供電。

國際能源總署的資料也顯示,2024年全球再生能源佔比含水力、太陽光電、風力發電合計高達32%,核電佔比則為9%。國際能源總署並預估,最快在明年(2026年),再生能源發電量即將超越燃煤發電,成為全球最主要發電形式。

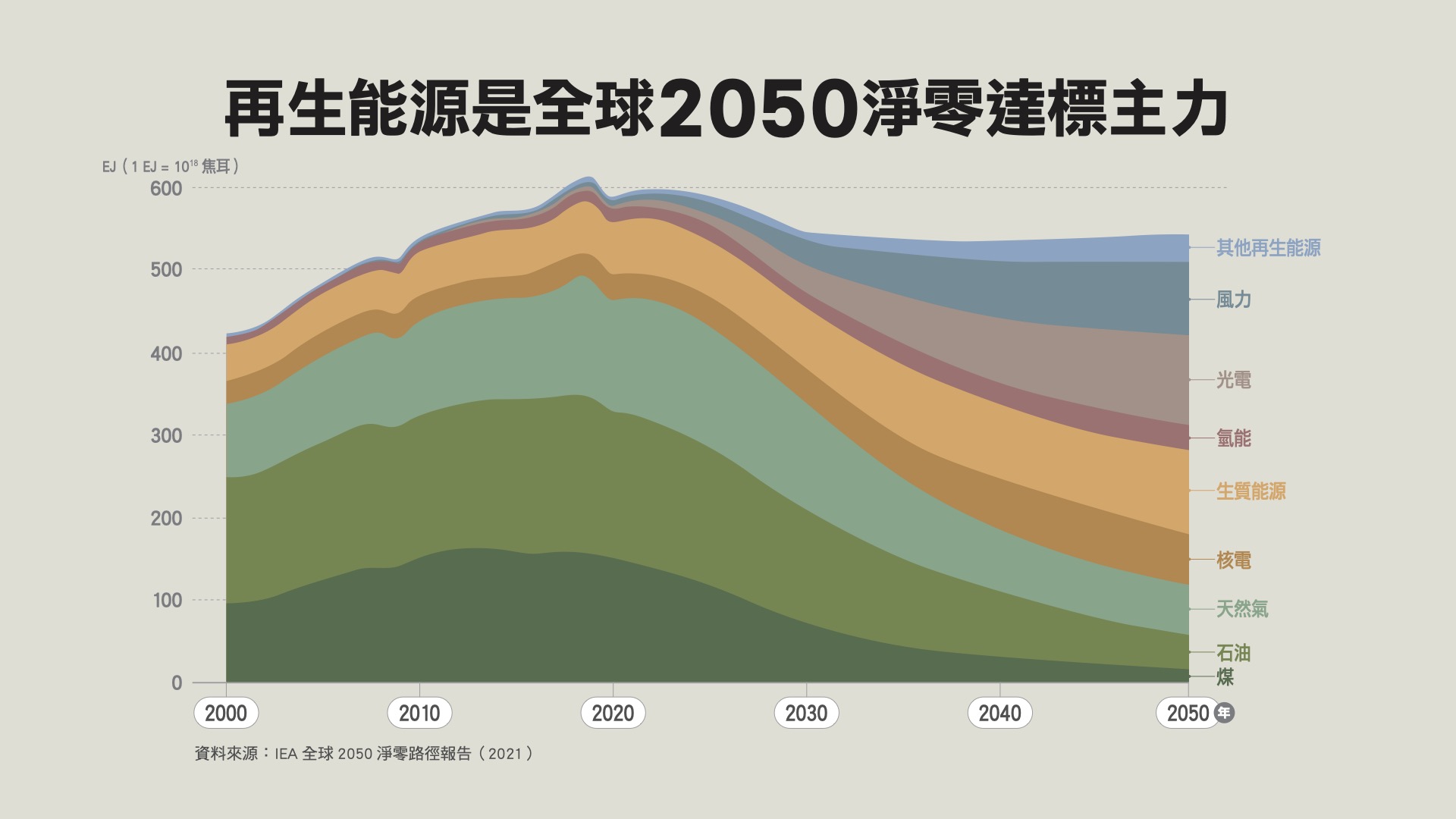

我們再來看另外一份國際報告。國際能源總署及國際再生能源總署分析全球欲達成2050年淨零排放目標的長期情境,屆時全世界電力系統的能源結構將發生根本性改變。再生能源,特別是太陽光電、風電將成為未來電力供應的主力,再生能源發電佔比將由目前的30%,在2050年大幅提升到近90%。其中風電與太陽光電合計將提供全球超過一半的電力,而核能發電佔比在2050年將大致維持在10%左右,與2024年的比例相當,並不會大幅擴張。

此外,發展再生能源也是全球因應氣候變遷的行動共識。2023年聯合國氣候變遷大會COP28共同簽署的正式決議中,訂定到2030年,全球再生能源裝置容量成長三倍、能源效率提升兩倍的行動目標。當全世界都在淨零減碳的目標下積極發展綠能,台灣也走在國際推動再生能源的主流趨勢上。

更重要的是,台灣作為出口導向的國家,產業發展也勢必面臨國際供應鏈的減碳要求,必須提高使用綠電。台積電需要綠電,半導體需要綠電。使用綠電,勢必成為台灣產業在國際市場提升競爭力的關鍵戰略。

不諱言的是,川普2026年再次就任美國總統後,再生能源開始受到壓抑,除了透過社群發言抨擊綠能,也有具體的行政措施,包含撤回整個外海聯邦海域(OCS)的離岸風電海域空間租賃,並暫停核發新的許可、凍結規模達70 億美元的「Solar for All」(補助低收入與原住民社區安裝太陽光電)計畫預算、喊停丹麥沃旭能源(Orsted)在羅德島已完工8成的風場開發,以及對於風力渦輪機、太陽光電模組原料展開貿易調查。

雖然有這些負面消息,國際再生能源總署還是認為,全球能源系統仍將循主要由再生能源主導的路徑,因為再生能源更便宜、更快佈署,而且更容易管理。針對美國近期種種對於再生能源的打壓,國際再生能源總署秘書長Francesco La Camera指出,美國的電力供應是聯邦各州主導,美國企業也正在參與這場綠色創新,他相信,市場的力量會佔上風。

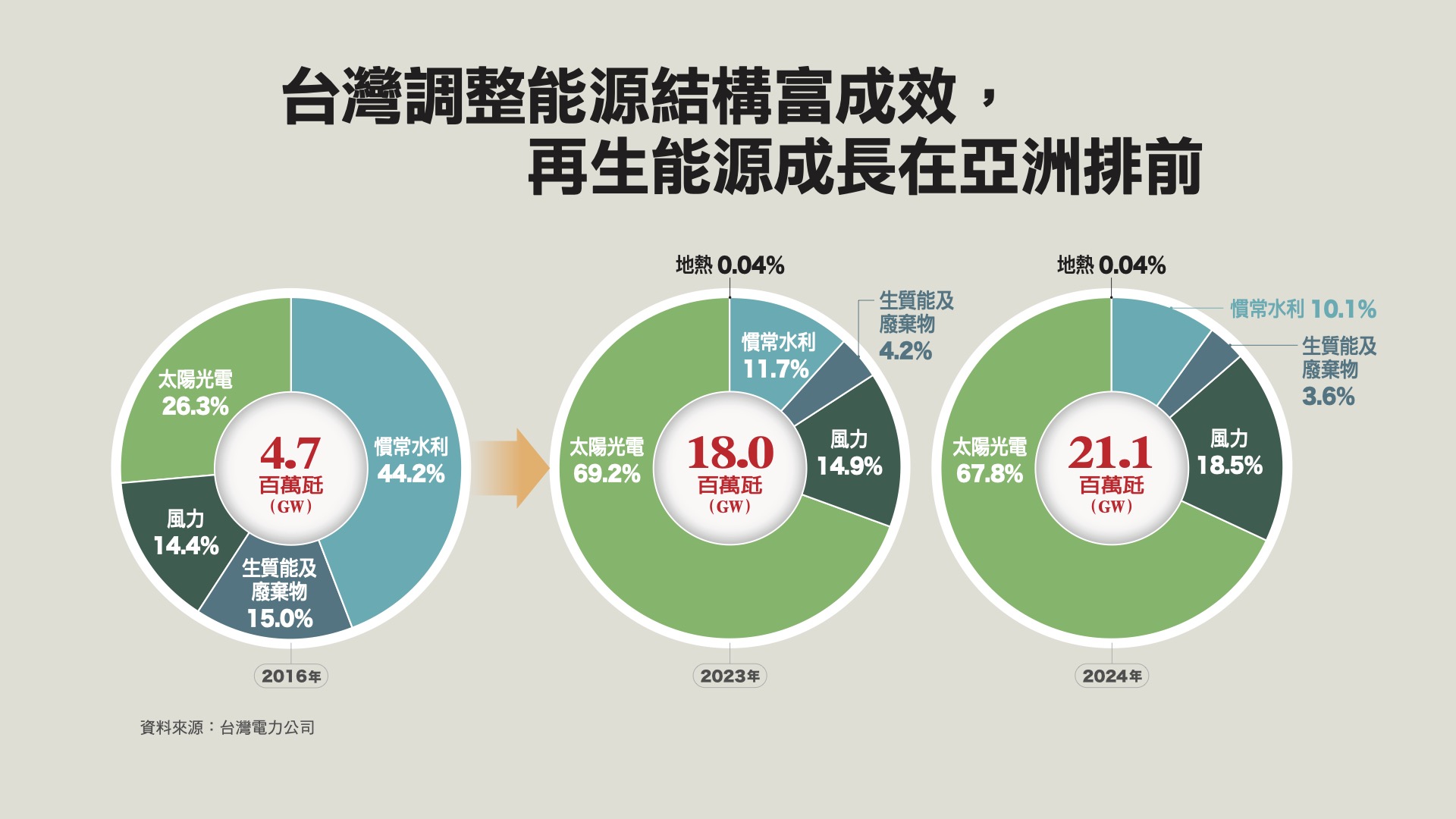

與國際趨勢一致 台灣風力與光電增逾5倍

台灣從2016年以來,以創能、儲能、節能智慧系統整合為核心的能源轉型,已經逐步在調整能源結構方面取得相當的成效。短短八年間,我們從幾乎仰賴進口化石燃料的島嶼,達到風力與太陽光電裝置容量增加超過五倍的成果。根據國際再生能源總署(IRENA)的統計資料,台灣再生能源成長速度在亞洲名列前茅;資誠聯合會計事務所發表的「2024全球與台灣電力暨再生能源市場報告」指出,台灣的能源政策與國際趨勢一致,逐步減少燃煤發電,並增加再生能源的使用。2024年燃煤發電佔比已降至39%,低於燃氣佔比42%。同時,核能佔比僅4%,而有12%來自再生能源。

再生能源的政策配套還包括2017年電業法修法,帶動綠電交易市場,建立再生能源憑證制度,也有越來越多的企業開始用綠電,甚至台灣已有超過30家,包括台積電、台達電等重要企業積極實踐百分之百再生能源的目標。

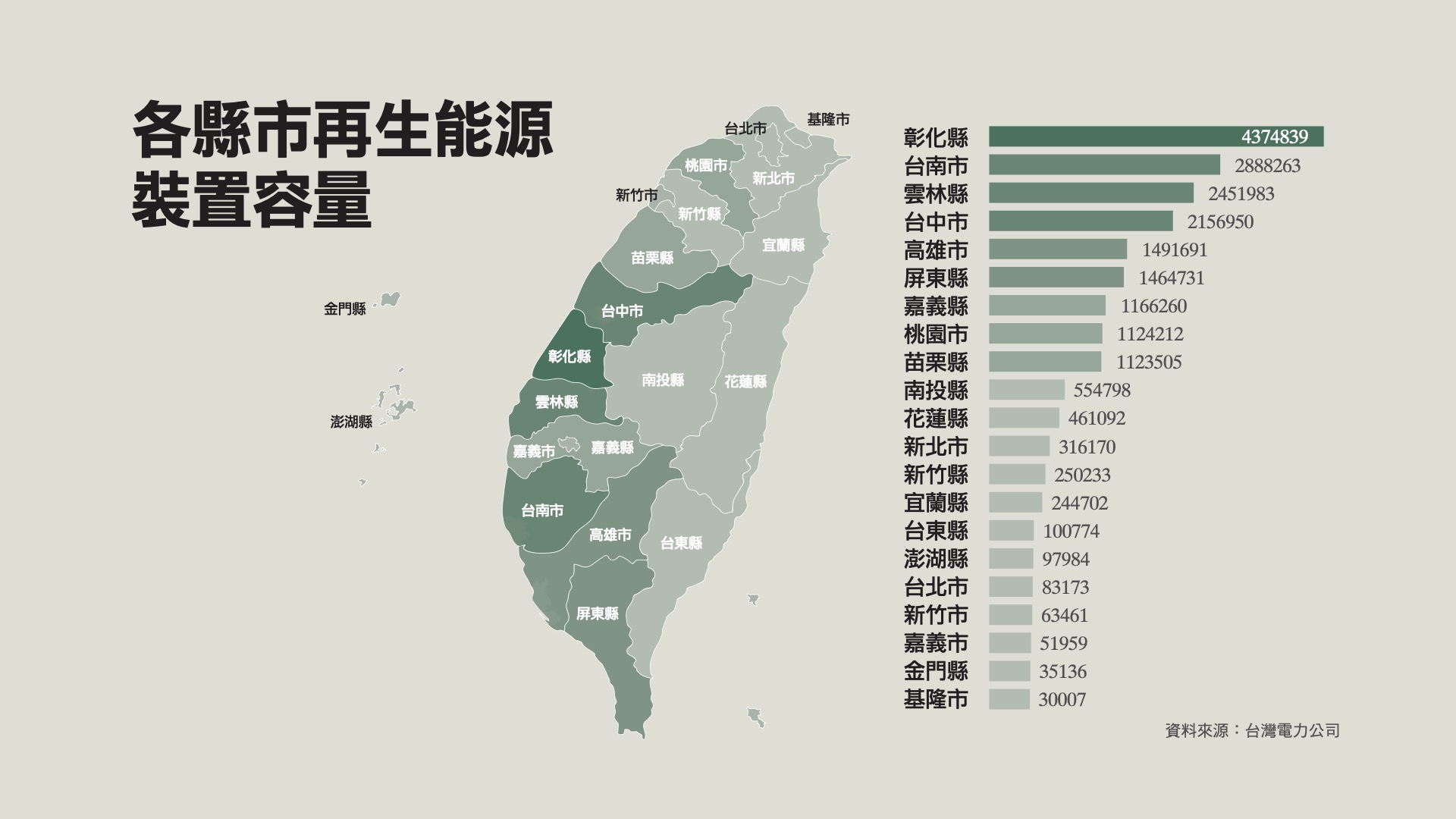

到了2024年,賴清德總統延續蔡英文政府政策並啟動第二次能源轉型,更著重在多元綠能與深度節能,同時加強科技儲能以及強韌電網,確保電力系統穩定與安全。值得一提的是,台灣離岸風電的發展經過不到10年的時間,截至2025年5月底累計已完成七座離岸風場,在台灣海峽安裝超過400座離岸風機,總併網量突破3GW,我們的風力機組累積總量排名全球第五,台灣已成為亞太離岸風電的重要樞紐。

從產業發展的角度來看,台灣的能源轉型已促成再生能源市場快速成長,目前已有近百家綠能售電業者,太陽光電廠商超過450家,加上地熱、小水力、海洋能的興起,逐步建構起更完整的綠能產業生態系。綠能創新應用在AI與智慧農業、節能服務產業(ESCO)、虛擬電廠、需量反應等新興商業模式也快速成長。

此外,也有兼顧能源公正轉型的創新綠能公益模式,以及強化民眾參與的綠電合作社。在能源轉型和淨零政策目標推進下,更帶動綠色人才培育快速成長,根據環境部綠領人才的就業趨勢報告,近八年國內企業的綠領人才需求增幅驚人,創造更多的綠色就業機會。

當然,台灣推動能源轉型的道路上,不是沒有挑戰。為了達成永續能源所需要的環境、經濟、社會共榮發展,政策與治理的做法也必須因應調整。近年來除了發展太陽能模組的回收機制,也推動了環境社會檢核機制,並討論國土計劃中納入再生能源用地的思考。由於再生能源是分散式的,意味著落地並非單純的技術問題,未來在推動上也需涵蓋社會關係的建立,包括社會溝通、在地社區參與、利益共享的夥伴關係。

綠電是三大黨共識 惟須強化社會參與和對話

台灣各黨派其實已經對發展再生能源形成共識。2024年總統大選中,三大主要政黨的候選人,都提出2030年再生能源發電佔比將達約三成的共同目標。這一點值得特別注意,因為它顯示出各政黨對再生能源未來角色的認同,已構成台灣邁向能源轉型與淨零碳排的重要基礎,是台灣能源政策的共識主軸。

此外,台灣的六個直轄市全都相繼宣布淨零排放目標,並將發展再生能源作為城市永續發展與因應氣候變遷的關鍵策略。這樣的地方行動與中央政策形成互補關係,代表再生能源發展已從政策倡議,進入社會共識與行動的階段,無論是出於能源安全、氣候責任或是產業機會,再生能源在台灣的角色更加明確,它不僅是淨零轉型的基礎,也是在地發展以及創新驅動的新引擎。

面對能源轉型的挑戰時,應該優先聚焦在已有共識的事項上,避免在爭議性高的能源選項上陷入政治僵局或是社會對立。發展再生能源是我們台灣社會最大公約數,當然在能源轉型過程中,會存在許多社會爭議與不同意見,這是因為能源轉型不只是技術轉型,更是一場社會轉型,因此推動過程中必須強化社會大眾的參與及對話,以落實「不遺落任何人」的公正轉型。

轉型是挑戰,往往也是機會。台灣能源轉型創造了綠能商機,新興能源產業風起雲湧,每年的台灣智慧城市展、淨零城市展越辦越盛大,成為台灣新能源產業的新機會、新平台。

台灣有這麼多的聰明大腦和勤奮的年輕人,新能源產業非常有機會成為下一代的護國神山,我們應該更積極的支持再生能源,一起讓台灣成為綠色成長的造山者。我們應該持續將資源投入於達成2050淨零轉型目標所列的12項關鍵戰略,包括設置儲能及智慧微電網、推動分散式能源,開發地熱、氫能等前瞻能源,強化關鍵能源基礎設施,以提升台灣能源安全與韌性。

總結的說,能源政策是選擇題,不是是非題。聰明的選擇應該是投資未來,而不是走回頭路。再生能源不只是氣候政策,更是提升能源安全與韌性的核心戰略要素;不只是減碳的手段,更是幫助台灣回應未來風險,擴大綠色成長,建構永續社會的根基。此外,針對近年來國際新興能源科技發展,如先進的新式核能等,在核安、核廢料與社會對話等面向若可獲得共識,或許也有機會成為解決方案的一環。

過去的世代沒有太多能源選項,而如今的世代和未來的世代,我們很幸運地已經有更永續且更便宜的能源選項。所以是要選擇舊的科技路徑,還是要選擇新的永續再生能源,答案十分清楚,走舊路到不了新地方。